Как многополярность меняет мир

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года (MSC) прошла в условиях сильнейшей геополитической турбулентности и углубляющихся споров по поводу устройства международного порядка. В рамках конференции очевидными стали две тенденции современного нестабильного периода — многополярность и идеологический раскол.

Согласно выводам экспертов Мюнхенского доклада, эпоха однополярности во главе с США, наступившая после холодной войны, безвозвратно закончилась. Региональные и глобальные повестки дня начинают формировать не только крупные государства с развивающейся экономикой — Китай и Индия, но и средние державы, такие как Турция, Катар и Бразилия.

Наряду с возрастающей многополярностью, усиливаются идеологические расколы внутри блока западных стран, что в свою очередь требует изменений международных отношений и реформ международных институтов. В докладе отмечается, что либеральная демократия, когда-то считавшаяся неизбежной конечной точкой политического развития, теперь сталкивается с вызовами как внутренними (со стороны правопопулистских движений в Европе и Северной Америке), так и внешними (со стороны авторитарных моделей, продвигаемых, например, Китаем).

Фото: Kekst CNC / MSC

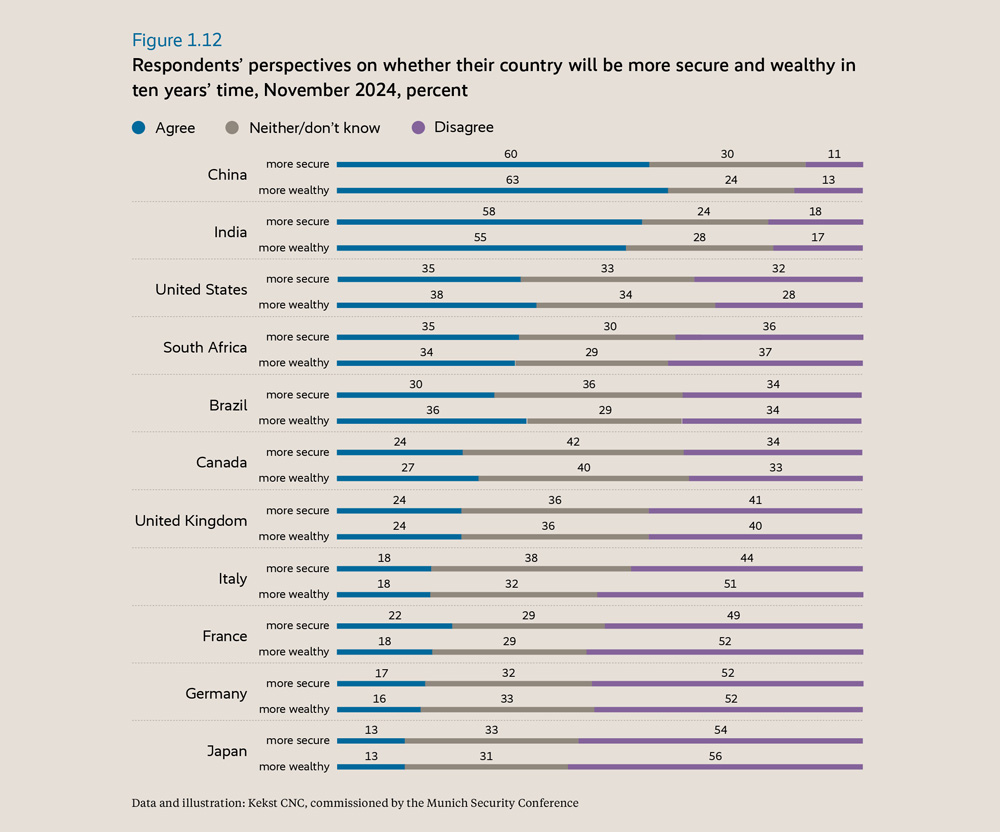

Мюнхенский индекс безопасности (MSI) к началу 2025 года также выявил дихотомию в восприятии глобальных перемен разными блоками стран: 72% респондентов в странах G7 рассматривают многополярность как условие для увеличения рисков конфликта, тогда как 68% в странах БИКС (БРИКС без России) связывают ее с более справедливым глобальным управлением.

Ни одна страна G7, за исключением США, не считает, что станет более защищенной и богатой через 10 лет, что демонстрирует широко распространенное чувство упадка. Напротив, большинство в Китае и Индии считают, что через 10 лет они будут в лучшем экономическом и безопасном положении, а респонденты в Бразилии и Южной Африке разделились примерно поровну.

из доклада MSC

Представленные в исследовании тезисы получили подтверждения в речах высокопоставленных лиц, прибывших на конференцию, а также в дискуссиях делегаций разных стран.

Что такое настоящая демократия

Выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса оказалось в центре внимания всей конференции. Фактически он прочитал европейским чиновникам неожиданную лекцию о важности свободы слова и демократических выборов, поскольку, по его мнению, европейские политики теряют общественную поддержку, вводят цензуру и отказываются менять курс. Этот выведенный в публичную плоскость трансатлантический спор о том, чья демократия настоящая, теперь определяет дальнейший вектор отношений США и Европы.

Фото: Matthias Schrader / AP / TASS

В основном Вэнс говорил о «неприемлемых» попытках правящих европейских партий отменять результаты выборов, на которых побеждают оппозиционные популисты (пример Румынии) и крайне правые партии (пример Германии). А игнорирование европейцами очевидной для Вэнса проблемы массовой миграции привело к череде катастрофических последствий, включающих упадок Европы и потерю влияния на международные процессы.

Очевидно, новая администрация США идеологически видит себя ближе правым движениям в Европе, налаживая с ними коммуникацию, несмотря на резкие заявления европейцев о нежелательности таких связей. В частности, после своего выступления на конференции Вэнс встретился с сопредседателем «АдГ» Алис Вайдель, которую не позвали на конференцию.

Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе, — это не Россия. Это не Китай. Это не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри — отход Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, общих с Соединенными Штатами Америки.

Джей Ди Вэнс

Упреки Вэнса шокировали европейских политиков — заявления американского вице-президента они сочли опасными, а некоторые даже сравнили их с мюнхенской речью Владимира Путина в 2007 году, в которой он предупреждал о конфликте с Москвой из-за расширения НАТО. Заявления Вэнса поставили под угрозу единство западного блока, а сравнения с авторитарными режимами привели к обвинениям во вмешательстве в европейскую политику. Больше всех с критикой позиции США ожидаемо выступали немецкие и украинские политики.

Но разногласия США с Европой не ограничиваются идеологическими рамками, они скорее становятся базой для обоснования практических аспектов дальнейшего взаимодействия, особенно в сферах совместной безопасности и обороны.

Как разногласия между США и Европой скажутся на оборонных альянсах

Основной точкой расхождений между США и Европой является российско-украинский конфликт. Когда Дональд Трамп и члены его команды начали повторять намерение провести переговоры с Россией, общая политика Запада в отношении Украины перевернулась. Фактический отказ включать в эти переговоры Европу создал напряжение и разделил союзников. Мюнхенская конференция еще не закончилась, а представители США и России уже готовились к переговорам в Саудовской Аравии, пока Эммануэль Макрон собирал в Париже экстренный саммит европейских лидеров, которые должны обсудить, как поддержать Украину, чтобы Киев мог сказать «нет» тому, что «навязывают США и Россия».

Европа больше не может рассчитывать на помощь и поддержку США в прошлых объемах. Помимо четкого посыла в речи Вэнса о готовности идти разными путями, если все останется как есть, администрация Трампа смогла донести, что обороной Европы в случае нападений должна заниматься сама Европа. В кулуарах конференции в рамках интервью Politico генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены альянса должны будут увеличить свои расходы на оборону на «значительно более чем 3%» от ВВП. Трамп говорил минимум о 5%.

Европа постарается быстро нарастить расходы на оборону, но европейские альянсы в сфере безопасности уже сейчас начинают приобретать более автономные и фрагментированные черты. Предложения о создании единой европейской армии, от кого бы они не исходили, не рассматриваются всерьез.

- ЕС с прошлого года выстраивает более централизованный подход к оборонной политике блока. Европейская комиссия при втором сроке Урсулы фон дер Ляйен создала новые схемы финансирования общеевропейских оборонно-промышленных проектов и учредила должность комиссара по обороне, на рассмотрении инициативы по созданию потенциала быстрого развертывания военнослужащих численностью до 5 тыс. к 2025 году.

- Одновременно скандинавские и прибалтийские страны сосредоточились на Северо-Балтийском оборонном пакте, объединяющем системы воздушного наблюдения и военно-морские патрули в восьми странах. Кроме того, Балтийское море становится важным регионом гибридной войны, в котором можно ожидать серьезных эскалаций.

Фото обложки: Zuma / TASS