Академик, профессор, тайный советник (то есть штатский генерал) и светило мировой медицины. Николай Иванович Пирогов не был ни аристократом, ни представителем врачебной династии. Он сделал себя сам, как многие великие фигуры своего времени. Имел активную жизненную позицию не только по медицинским, но и по общественным вопросам. С властями под конец жизни держал вооруженный нейтралитет, подобно Суворову до него и Витте после. А еще первым из русских был похоронен в мавзолее в забальзамированном виде.

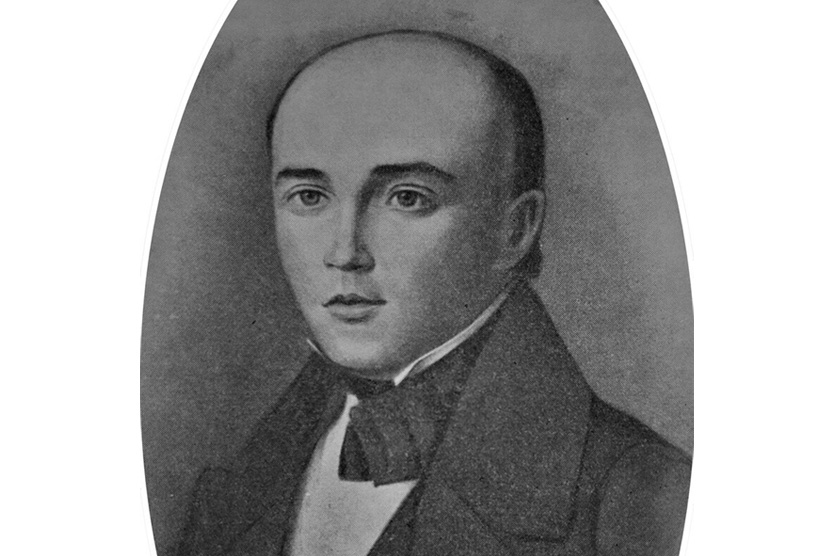

Бедные и гордые: из таких семей часто происходят люди, умеющие сворачивать горы. Пирогов — москвич и московский студент, рано потерявший отца, не имевший в юности денег на мундир и потому не снимавший на лекциях верхнюю одежду. Один из учителей в жизни и науке — профессор и декан медицинского факультета Ефрем Мухин — предлагал, зная бедность семьи, помочь с обучением за «казенный кошт». Пироговы отказались: унизительно.

Фото из собрания Военно-медицинского музея, Санкт-Петербург

Однако правила жизни Николай Иванович с детства усвоил вполне четкие. Добиваться чего-либо — только своими силами. Не ждать милостей и не напрашиваться. Быть лучшим во что бы то ни стало.

Как Пирогов стал первоклассным хирургом

После Московского университета был Профессорский институт в Дерпте. А затем в числе лучших молодых врачей России Пирогова отправили на стажировку в Берлин. После чего произошел неприятный форс-мажор: в 1836 году, возвращаясь в Россию, где ждала кафедра в родном Московском университете, Пирогов сильно заболел и на несколько недель задержался в Риге. В его отсутствие желанная кафедра оказалась занятой — друг и коллега Федор Иноземцев, тоже бедный и пробивной, оказался быстрее.

Друзьями врачи быть перестали, и даже через 10 лет, в 1847 году, остро чувствовали конкуренцию: наперегонки внедряли в России эфирный наркоз. Первым операцию под наркозом в России провел Иноземцев (в Риге), Пирогов запоздал на неделю. Зато потом, на Кавказской войне, провел первую в мире операцию с наркозом в полевом госпитале.

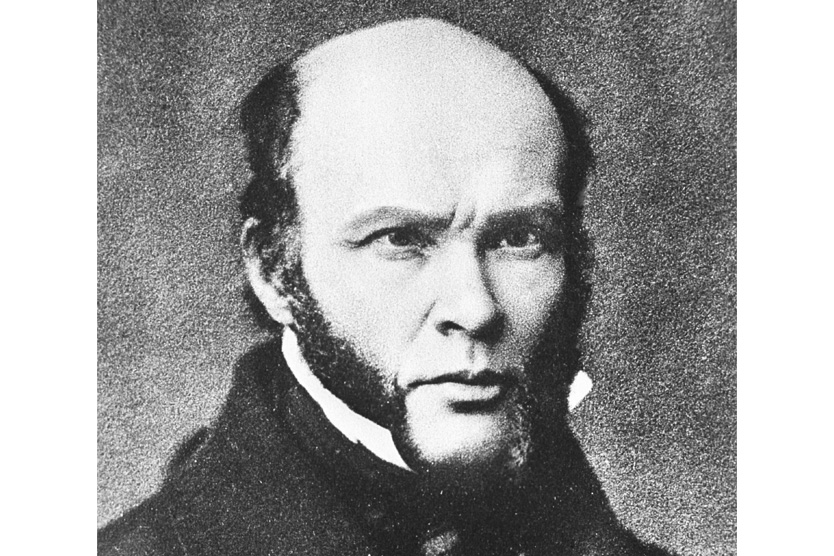

Эпизод с Иноземцевым в итоге не сломал карьеру Пирогова: он получил назначение сначала в Дерптский университет, а в 1841 году и в столицу. В Санкт-Петербурге он одновременно преподавал в Императорской медико-хирургической академии и возглавлял военный госпиталь, который скоро преобразовал в клинику госпитальной хирургии.

Фото: репродукция ТАСС

Почему Пирогов известен прежде всего как военный врач

Николай Иванович рос во время долгого мира — наполеоновские баталии отгремели, когда он был младенцем. И логично было бы, что Пирогов должен стать сугубо мирным врачом. Однако судьба на каждом повороте почему-то тянула его к военной медицине. Ведь именно в Петербурге, куда он попал сам того не желая, находились центральные военные госпитали; в Москве, достанься ему та вымечтанная кафедра, Пирогов, глядишь, и не стал бы тем, кем он стал — основоположником современной военно-полевой хирургии.

В 1847 году Пирогов едет на Кавказ, поверять теорию военной медицины практикой. И возвращается статским советником: один чин до генеральского. Когда разразилась Крымская война, Пирогов поехал в центр событий, став главным хирургом осажденного Севастополя.

Он провел в Крыму тысячи операций, причем зала Благородного собрания, где практически без передышки работал хирург, была похожа на ад на земле. Вернулся с орденом св. Станислава 1-й степени. И стал как выдающийся организатор медицины восходящей звездой. Не только на медицинском, но и на общественном небосклоне.

Фото: Wikipedia

Его официальная карьера при этом странным образом изменилась — из медицины лучшего хирурга страны фактически убрали, назначив попечителем сначала Одесского, затем Киевского учебного округа. Правда, молодой император Александр II сделал его при этом полноценным генералом — тайным советником.

В Симферополе Пирогова впервые увидел будущий великий химик Дмитрий Менделеев, тогда 20-летний учитель, у которого заподозрили туберкулез. Профессор обстоятельно осмотрел направленного к нему юношу и успокоил: «еще нас всех переживете, голубчик!» У Менделеева он выявил неопасную сердечную болезнь.

Как Пирогова отстранили от дел за общественную позицию

Однако и в системе образования Пирогов оказался, к удивлению властей, не только неутомимым, но и идейным. В пределах своих учебных округов он начал проводить реформы — перестраивать ступени среднего образования, вводить и выводить из программы предметы. На это, похоже, никто не рассчитывал — и следующее назначение Пирогова было уже за границу, в Гейдельберг, где он должен был выступать куратором для русских кандидатов в профессора.

Вот где пригодилась ему слава хирурга, организатора медицины и филантропа. Пирогов становится европейской звездой, высказывается по общественно-политическим вопросам, причем в самом прогрессивном духе. И тут уже не понять — сам Николай Иванович любит политическую славу или «занять позицию» его провоцируют поклонники.

Вот, скажем, великий хирург вновь взялся за инструменты и вылечил раненого Джузеппе Гарибальди с подачи главы русского землячества Гейдельберга Льва Модзалевского. Спас пламенного революционера — именем которого в том числе чуть позже будут действовать народники в России. Естественный поступок врача и одновременно почти эпатажный жест. Тем более что случай с Гарибальди огорчил российского союзника, австрийского императора Франца-Иосифа, с которым итальянский герой воевал. При этом по иронии судьбы в могилу Пирогова в 1881 году положили шпагу — дар именно этого императора.

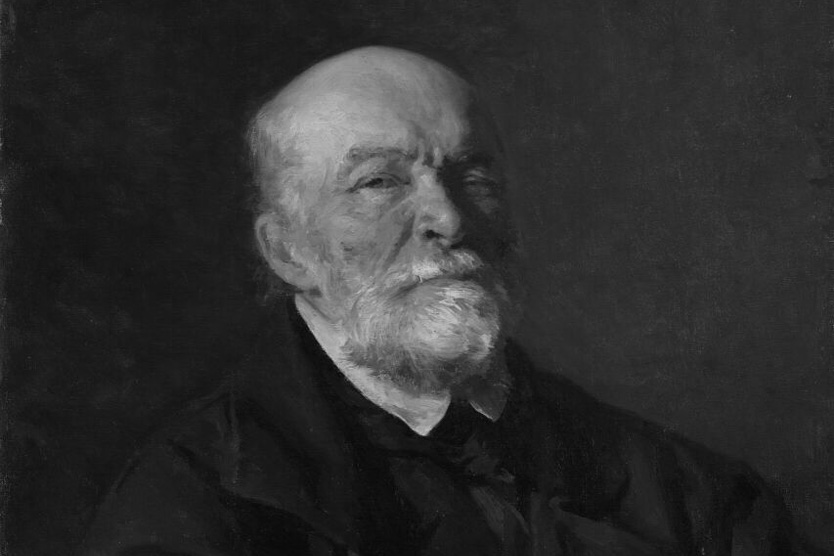

Фото из собрания Третьяковской галереи

Почему великий врач так и не вернулся на службу

Но так или иначе, в 1866 году Пирогова отправили в почетную отставку — после чего он поселился в собственном имении возле Винницы и обосновался там до конца своих дней. Выезжая лишь ненадолго читать лекции. И еще дважды на большие войны, куда он со своей репутацией и призванием врача просто не мог не поехать. В 1870 году — на Франко-прусскую по приглашению Международного Красного креста, в 1878 — на Русско-турецкую по личной просьбе Александра II.

Но когда в 1868 году военный министр Дмитрий Милютин хотел назначить Пирогова начальником Главного Военно-медицинского управления, врач выставил такой «райдер», включая размеры вознаграждения, что Милютин все правильно понял и не стал настаивать.

Настоящей звездой, как позже Лев Толстой, Пирогов и умер в своей винницкой усадьбе Вишня. Онкология тогда была в зачаточном состоянии, да и сейчас злокачественная опухоль верхней челюсти, в опасной близости от мозга — не подарок. Ученики, включая Николая Склифосовского, обследовали мастера, но разобрались слишком поздно. Сам Пирогов в последних своих записках ядовито высказался о младших коллегах. Сейчас его могли бы назвать токсичным — как и всех звезд того времени, сделавших себя самостоятельно.

Главные нововведения, которым российская медицина обязана Пирогову

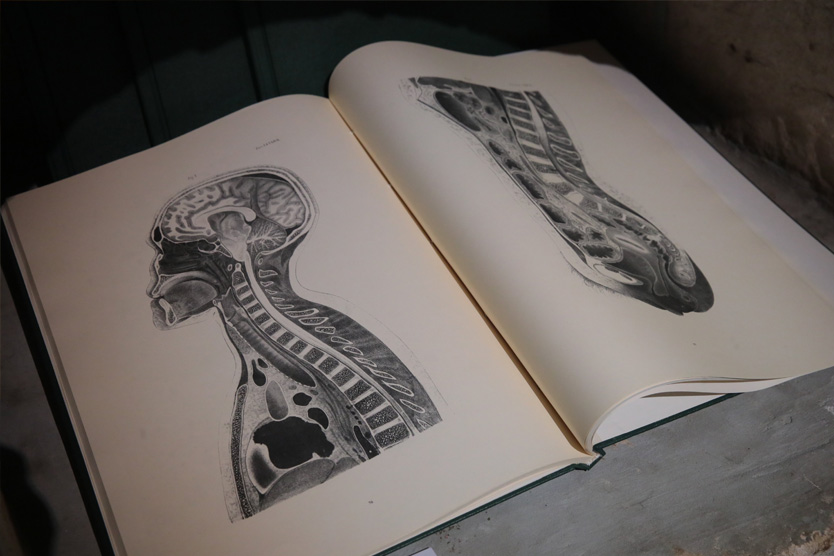

1. Анатомический атлас

В 1841 году Пирогов стал заведующим кафедрой хирургии в Императорской медико-хирургической академии (Санкт-Петербург). Ему предстояло поставить на поток подготовку хирургов, а для этого нужно было системно учить молодых врачей взаимному расположению человеческих органов и тканей. Сейчас эта дисциплина называется топографической анатомией.

Лучшим пособием для этого, которое можно было придумать в первой половине XIX века, стали замороженные препараты — проще говоря, трупы. Именно в замороженном виде удалось не только тщательно препарировать, но и графически (фото- и литографиями) зафиксировать строение человека.

Анатомический атлас, составленный Пироговым, вышел в Петербурге в 1859 году и назван по-латински Anatome topographica sectionibus per corpus humanum congelatum triplici directione ductis illustrata («Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами замороженного человеческого тела в трех направлениях). Он, как и другие работы Пирогова, лег в основу российской школы оперативной хирургии.

2. Крахмальная перевязка и гипс

Впервые в действующей армии Пирогов оказался в 1847 году — он, уже известный хирург, приехал на Кавказскую войну за практическим полевым опытом. В свою первую командировку — во Владикавказскую крепость — Пирогов предложил для иммобилизации травмированных конечностей вместо деревянных лубков (намотки из лыка) использовать накрахмаленные бинты. Достаточно жестко и при этом намного удобнее.

Через несколько лет, испробовав несколько вариантов отвердителя, Пирогов остановился на гипсе — в 1854 году вышла его статья о «налепной алебастровой повязке». Применялся такой гипс для обездвиживания переломов и транспортировки раненых — технология остается актуальной по сей день.

3. Эфирный наркоз

Еще во времена наполеоновских войн раненые не знали обезболивания в современном значении этого слова. Представить себе ампутации (самая распространенная операция в тогдашней полевой медицине) без наркоза современному человеку трудно. Что до полостных операций — они в подавляющем большинстве случаев кончались плохо не только из-за сепсиса, с которым еще не умели бороться, но и по причине болевого шока.

Из собрания Военно-медицинского музея, Санкт-Петербург

Пирогов был одним из двух русских хирургов, в феврале 1847 года впервые применивших во время операций мировую новинку — эфирный наркоз. Его коллегой по внедрению анестезии был Федор Иноземцев.

За один год Пирогов провел около 300 операций под эфирным наркозом — из 690 состоявшихся во всей России. А во время командировки на Кавказ он первым в мире начал оперировать под наркозом раненых — и документировать такие операции.

4. Операция Пирогова

Как по максимуму сохранить ногу, если со стопой — пораженной туберкулезом, гангреной или просто раздробленной — приходится прощаться? Это одна из основных и вечных задач военной хирургии. Пирогов, считающийся основоположником этой отрасли медицины в России, решил ее на передовом для своего времени уровне. «Операция Пирогова» позволяла, говоря простыми словами, сохранить пятку, удаляя кости стопы. Полностью восстановить ногу не получалось, но можно было ходить без протеза с одним костылем.

Для середины XIX века — отличный результат. Сейчас этот метод, конечно, устарел и практически не применяется. Считается, что лучше отнять нижнюю треть голени, чтобы сопрячь оставшееся с современным протезом, лучше всего бионическим. И действительно, с таким протезом можно даже бегать и танцевать. Но — еще раз — не в середине позапрошлого века.

5. Сестры милосердия

В Крымскую войну, а точнее, в октябре 1854 года, и у России, и у западной коалиции на фронте появились сестры милосердия. В мире больше знают английских, во главе с Флоранс Найтингейл. А в России была создана Крестовоздвиженская община сестер милосердия, шефом которой была великая княгиня Елена Павловна. Ее организовал именно Николай Пирогов.

В Севастополе Николай Иванович показал себя не столько хирургом, сколько гениальным организатором медицины. Сестер милосердия он разделил на четыре специальности: перевязочные, аптекарши, хозяйки и транспортные (последние сопровождали раненых до госпиталя). Интересно, что словосочетание «сестра-хозяйка», придуманное именно тогда, дожило до наших дней: так называется один из самых ответственных постов среднего медперсонала.

6. Триаж

Тогда же, в осажденном Севастополе, Пирогов впервые в России организовал триаж — медицинскую сортировку раненых по тяжести и перспективам излечения. Легкораненым (5 разряд) первая помощь оказывалась на месте, получившие ранения средней тяжести (4 разряд) направлялись в госпиталь, тяжелораненые (3 разряд) транспортировались в госпиталь после первой помощи. Тяжело и опасно раненых (2 разряд) пытались всеми силами спасать на месте, а смертельно и безнадежно раненым (1 разряд) по мере сил облегчали страдания.

К триажу прилагалась и образцово отлаженная Пироговым военно-медицинская логистика: были выделены транспортные команды на повозках с максимально мягким ходом, доставлявшие раненых в госпитали.

Цитаты Николая Ивановича Пирогова

У нас у всех на дне души довольно грязи, если, опустившись на это дно, ее взбаламутишь, то потом сам не отличишь чистого от грязного.

«Дневник старого врача»

Не все же жить в настоящем, надо уметь жить и в будущем; а без этого умения — беда; не имея его, да имея слишком живое чувство, можно попасть бог знает куда.

«Севастопольские письма»

Чтобы действовать общими силами, нужно иметь и общие убеждения. А где их взять? Слов сколько угодно; а убеждения — это дело иное.

«Севастопольские письма»

Не предавайтесь отчаянию и безверию в хорошее! Это модная болезнь нашего общества, очень понятная, неизбежная, чисто нервная и, как все нервные болезни, требующая воли со стороны больных, чтобы ей не совсем поддаться.

«Севастопольские письма»

Фото обложки: «Н.И. Пирогов на Главном перевязочном пункте в зале Дворянского собрания». Из собрания Военно-медицинского музея, Санкт-Петербург