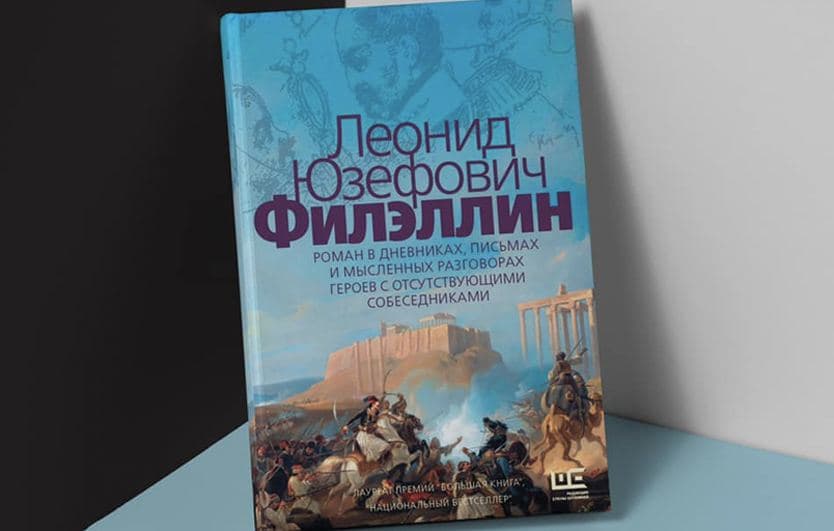

— Действие «Филэллина» происходит в первой половине XIX века. Можно ли этот роман назвать историческим?

Можно, хотя и с оговорками. Я сейчас чувствую себя неловко — написал исторический роман, а сам не раз говорил, что исторические романы не читаю и не люблю. Это правда, но лет до 20 я их обожал. Они развивают в нас любовь к истории, а вот изучать по ним историю бессмысленно. «Филэллин» может пробудить интерес читателя к Греческой войне за независимость 1821–1829 годов, но в нем достоверные факты даны в субъективном их восприятии героями, перемешаны с домыслами, легендами, анекдотами. Это скорее вариации на историческую тему, чем традиционный исторический роман.

Когда писатель берется за исторический материал, он или заимствует из истории готовую систему символов и решает какие-то свои задачи, или с помощью воображения пытается воссоздать прошлое. Вторую задачу я перед собой не ставил. По-моему, решить ее нельзя, можно лишь подогнать решение под заранее известный ответ. Мой роман — не реконструкция эпохи Александра I, а попытка на материале той эпохи поразмышлять о вещах, важных и в наше время. Прошлое ведь не существует отдельно от настоящего. История — это дерево, в стволе которого нарастают годовые кольца.

— В ваших книгах важна география. Греция вам так же близка, как Забайкалье?

Близка, но по-другому. Мы с детства сживаемся с греческими мифами, знаем древнегреческую историю лучше, чем любую другую, кроме русской. Помним, что не только религия, но и азбука, иконопись, архитектура пришли к нам от греков. Греция для всех нас не чужая земля.

— Все мы немного филэллины?

Да, пожалуй.

— Вы писали роман на протяжении 12 лет, влиял ли дух времени?

Конечно, от этого никто не свободен. Все мы дышим воздухом своего времени, хотя его приносят нам разные ветры. Писатель — довольно чуткий флюгер, но не настолько, чтобы немедленно реагировать на новости в «Яндексе». А то вот начали выходить рецензии на роман, и одному рецензенту филэллины в нем напомнили ополченцев на Донбассе, другой написал, что у меня Александр I похож на Владимира Путина в ситуации недавней войны в Нагорном Карабахе. Их можно понять, хотя я начал писать «Филэллина» задолго до этих конфликтов. Любое историческое событие имеет параллели в прошлом. История — очень толстая книга, в ней отыщется цитата на любой случай.

Писатель — довольно чуткий флюгер, но не настолько, чтобы немедленно реагировать на новости в «Яндексе».

Литературный агент, продающий за границей права на мои книги, написал мне, что в резюме для западных издателей я обязательно должен «высветить политическую актуальность» романа. А высвечивать мне нечего. Политическую актуальность я в него не вносил, но читатель при желании может ее оттуда вынести. А на самом деле это роман не о политике, а о жизни политической идеи — о том, как она меняет судьбы людей, поверивших в нее или взявших ее на вооружение.

— Какой была Пермь времен вашей юности?

Я вырос на рабочей окраине Перми, в поселке Мотовилиха. Это район вокруг старинного Мотовилихинского пушечного завода. Он был основан после Крымской войны, в 60-х годах XIX века. В то время стальные орудия пришли на смену медным и чугунным. На этом заводе всю жизнь проработал мой отчим Абрам Давидович, заменивший мне отца, а в течение полугода — и я сам. Мама была врачом в заводской поликлинике. Первое мое детское воспоминание — вой всех заводских гудков в день похорон Сталина. Рабочие смены тогда начинались и заканчивались по гудку.

Недавно у меня произошла приятная встреча… Но тут нужно отступить на полтора столетия назад. В 1870-х на Мотовилихинском заводе отлили стальные пушки большого калибра — прообраз будущих немецких «Большой Доры» и «Большой Берты». Они предназначались для войны с турками в 1877–1878 годах, но в силу чудовищной тяжести их не смогли вовремя доставить на Балканы. Зато две из них попали в Петербург, на промышленную выставку. Она проходила на территории Соляного городка — это целый квартал напротив Летнего сада. Он ограничен набережной Фонтанки, Соляным переулком, улицами Гангутской и Пестеля. Внутри образованного ими прямоугольника и находилась выставка. Но после ее закрытия встал вопрос — что делать с мотовилихинскими пушками? В итоге обе закопали прямо во дворе. А лет 10 назад там рыли какую-то траншею и случайно обнаружили этих ржавых монстров. Их достали, отреставрировали и установили рядом с Музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Таких пушек сохранилось всего три — третья стоит возле заводского музея в Мотовилихе.

История — очень толстая книга, в ней отыщется цитата на любой случай.

Ту пушку я не видел много лет, а в Петербурге живу неподалеку от Соляного городка и почти каждый день с теплым чувством прохожу мимо ее сестер. Эти гигантские орудия, как и кремлевская Царь-пушка, ни в каких войнах не участвовали. Их них не был убит ни один человек.

— В Забайкалье вы впервые попали в 1970 году, когда вас призвали в армию. Какое впечатление это на вас произвело?

Я получил направление в полк, стоявший на станции Дивизионной. Это примерно 16 километров к западу от Улан-Удэ, на Селенге. А в то время, после маленькой войны на острове Даманском, отношения с Китаем были хуже некуда. Ждали войны большой. И вот приезжаю я в Улан-Удэ, прихожу к дежурному по вокзалу. Он посмотрел мое предписание и говорит: «Ну, брат, повезло тебе. Я сам из этого полка. У нас такой полк, такой полк! Всех наших офицеров Мао Цзэдун знает поименно». То есть полк настолько грозный, что вызывает опасения лично у «председателя Мао». Чушь, болтовня, но я же был совсем молодой, 22 года. Я сразу этому старлею поверил и испытал мгновенный прилив счастья. Такое бывает с человеком, когда он чувствует себя на стрежневом течении жизни. Значит, сам Мао Цзэдун будет знать мою фамилию? Ничего себе! Это и было мое первое впечатление от Забайкалья — я понял, что здесь у меня есть шанс войти в историю.

— Какой для вас была служба в советской армии?

Я был лейтенантом-двухгодичником. Так называли офицеров, которые призывались в армию на 2 года после окончания военной кафедры в вузе. Я питался в офицерской столовой, жил в офицерской гостинице, позже снимал комнату в частном доме. Ездил в город, ходил по книжным магазинам. Не мне говорить о тяготах армейской службы, но я прекрасно понимаю, как тяжело было солдатам-срочникам. Можно считать, что мне повезло. В том, в частности, что большинство старшего офицерского состава составляли люди, прошедшие войну. Кое-какие их рассказы о войне я помню до сих пор. Ни в каких книжках о таком не прочитаешь.

Это роман не о политике, а о жизни политической идеи — о том, как она меняет судьбы людей, поверивших в нее или взявших ее на вооружение.

Среди этих офицеров было много интеллигентных людей. Был у нас такой полковник Зайцев, командир нашего полка по второму штату, он собирал книги и журналы, в которых говорилось о Шаляпине. А в моей родной Перми незадолго перед тем переиздали воспоминания Шаляпина — «Страницы из моей жизни». Страшный был раритет. Так вот Зайцев, узнав, что я из Перми, обратился ко мне с нижайшей просьбой — за любые деньги раздобыть для него эту книжку. Я сумел исполнить его мечту, после чего мы стали не то чтобы друзьями, но часто разговаривали о разных не относящихся к службе вещах, о литературе в том числе. Не уверен, что сейчас много найдется полковников, готовых запросто обсуждать с лейтенантами литературные новинки.

Тогда же я впервые побывал в буддистском монастыре. Ездил туда в форме, пытался беседовать с ламами. Они ко мне относились хорошо — им было любопытно, что вот приехал офицер и хочет поговорить с ними о буддизме. До того я прочел о буддизме две популярные брошюры и считал себя специалистом по этой теме.

Юность — такое время, когда всюду видишь знаки судьбы. Помню, ездил в Иволгинский дацан — это примерно 40 километров от Улан-Удэ. Вот едешь туда на автобусе, сидишь у окна, а по дороге автобус обгоняют машины. Когда они проезжают вперед, сзади видишь номер, и первые три буквы там были БУД — Бурятское управление дорог. А мне эти три буквы казались связанными с буддизмом, с Буддой, настолько я был взволнован по дороге к этому дацану. Казалось, судьба таким образом дает мне знак, обещает что-то необычайно для меня важное.

Юность — такое время, когда всюду видишь знаки судьбы.

Вообще, для тогдашнего мальчика из провинциального российского города попасть в буддистский монастырь — невероятная экзотика, настоящее потрясение. Позже я видел величественные буддийские монастыри Монголии — Эрдени-Дзу, Гандан, Амарбаясгалант. Побывал на севере Индии, в штате Химачал-Прадеш, где живет миллионная тибетская диаспора, и в Дхарамсале — резиденции Далай-ламы XIV, но самое сильное впечатление на меня произвел скромный, деревянный — в те годы только деревянный — Иволгинский дацан в Бурятии.

— Ваш интерес к буддизму был религиозным или другого характера?

Это общие искания, свойственные молодым людям в 1960–1970-х. Невозможно было строить свое мировоззрение на одной марксистско-ленинской идеологии. Хотелось чего-то большего, вневременного, такого, что выводит человека за рамки социально-политической детерминированности. Одни увлекались йогой, другие — буддизмом, третьи — славянским язычеством или православными старцами. У меня поездки в Иволгинский дацан и разговоры с ламами все-таки больше связаны были с интересом к истории, к этнографии. Хотя и сам буддизм как религиозная философия тоже волновал. Если, как сказал Тертуллиан, наша душа по природе христианка, то, наверное, наш ум по природе буддист. Есть в буддизме что-то такое, что не противоречит нашему интуитивному пониманию мира.

— В ваших книгах 1990-е — очень неуютное время. Было ли это десятилетие для вас действительно таким?

Для меня это было нехорошее время. Не буду рассказывать про бедность, про деньги, скажу две вещи. Во-первых, в СССР были социальные лифты, но к 1980-м они уже плохо работали, медленно ехали. Человек в 40 лет считался еще молодым, не могущим претендовать на заметное место в жизни. Мы, родившиеся после войны или немного позже, до начала 1990-х считались 40-летними мальчиками, а как только началась новая эпоха, тут же, без перехода, стали 40-летними стариками. Это не мой взгляд на себя — это взгляд тогдашнего общества на мое поколение. А во-вторых, у меня и моих сверстников родители были уже старые, а дети еще маленькие. Это сильно сужало нам пространство для маневра.

— Вы достаточно долго преподавали в школе и говорили, что это лучшие годы вашей жизни. Почему?

Я — учитель истории, а не литературы. В советское время я никогда не преподавал старше 8-го класса. В 9-м, 10-м и 11-м изучали советский период — бесконечные партийные съезды, официозное освещение революции, Гражданской и даже Великой Отечественной войны. В старших классах интерес к истории у детей падал. А проходить с ними Египет, Грецию, Рим, Древнюю Русь и даже XIX век — это для учителя счастье. Получаешь авторитет и завоевываешь детскую любовь за счет египетских пирамид, Гомера, Жанны д’Арк, князя Владимира, Кутузова, народовольцев.

Если, как сказал Тертуллиан, наша душа по природе христианка, то, наверное, наш ум по природе буддист.

Как известно, быть хорошим учителем просто — всего-то и нужно любить то, чему учишь, и тех, кого учишь. Мне кажется, у меня получалось и то, и другое. А когда входишь утром в школу и тебе со всех сторон кричат: «Здравствуйте, Леонид Абрамович!» и при этом улыбаются, и ты идешь по коридору, который освещен детскими улыбками, — это, конечно, очень сильное чувство. Никакая читательская любовь с этим не может сравниться.

— А поддерживаете ли вы связь с выпускниками?

Да, но в основном с самыми давними, пермскими. Позволю себе объяснить это историей из личной жизни. Когда моему сыну исполнилось 4 года, на день рождения все родственники и приглашенные соседские дети дарили ему мягкие игрушки. При появлении очередного зайчика он вдруг горько зарыдал. Я его спрашиваю: «Ты чего плачешь?» А он мне: «Папа, их так много! Я же не смогу их всех любить!»

Быть хорошим учителем просто — всего-то и нужно любить то, чему учишь, и тех, кого учишь.

В какой-то момент я тоже осознал пределы собственного сердца. У словесника по программе 5–6 уроков в неделю в одном классе, соответственно, классов у него меньше, чем у историка. Историк имеет 2 часа в неделю, значит, на ставку у него должно быть больше классов. Трудно полюбить сразу три сотни детей, но первых моих учеников я почти всех помню, со многими у меня до сих пор близкие отношения. Они уже сами не молоды. Недавно моя ученица умерла от ковида, и для меня это не только ужасно, но как-то противоестественно. Всем нам хочется верить, что ребенок не может умереть раньше родителей, ученик — раньше учителя.

— Есть ли у вас ощущение, что в последние годы читателей стало больше у всех ваших книг, даже тех, что были написаны давно?

Наверное, так действительно стало после успеха «Зимней дороги». Хотя писал я ее больше для себя и на успех не рассчитывал. Стали читать и другие мои книги, в том числе старые, ранние. В интернете появились те мои вещи, которые мне самому давно разонравились. Я никогда их не переиздаю и совсем не хочу, чтобы их читали.

Сомерсет Моэм рассказывает об одном английском писателе, который ходил по букинистам, скупал собственные старые книжки и сжигал их. Ему не хотелось, чтобы люди знали, с каких слабых вещей он начинал свой путь в литературе. Моэм посмеивается над этим писателем, мол, напрасно он беспокоился, все не стоящее памяти и без его усилий будет забыто. Так было раньше, но ситуация изменилась с появлением интернета. Не в моих силах изъять из него тексты, которыми я сам недоволен, или которые существуют в лучших вариантах. Сеть, как Бог в известной сентенции, хранит всё.