Осторожно! В колонке содержатся спойлеры к фильму «Суд над чикагской семеркой» и изображенным в нем событиям.

Представьте себе такую картину: идет суд над группой активистов, которых обвиняют в организации беспорядков. Судья откровенно настроен и против подсудимых, и против защиты – ходатайства отклоняются без каких-либо здравых оснований, один из обвиняемых и вовсе фактически лишен права на адвоката, часть процесса ведется в закрытом режиме. Попытки адвокатов делать свою работу встречаются угрозами отправить за решетку и их. При всей болезненной знакомости сюжета, место действия – не современная и даже не советская Россия, а США 1960-х годов. Последний фильм Аарона Соркина – «Суд над чикагской семеркой» - уже только поэтому у российского зрителя оставляет очень странное впечатление. То, что американцу – кафкианский кошмар, русскому – если не хорошо, то уж точно привычно.

Niko Tavernise / Netflix / Zuma / TASS

Релиз «Суда над чикагской семеркой», как и большинство кинопремьер эпохи ковида, прошел скомканно: в прокат фильм вышел этой осенью только формально, чтобы иметь право претендовать на Оскар. В реальности же это был очередной релиз Netflix, смотреть полнометражное кино на котором мы пока еще только привыкаем. Между тем все указывает на то, что этой зимой детище Соркина будет регулярно напоминать о себе по мере неизбежного приближения сезона наград. На «Оскаре» у «Суда» есть все шансы забить собой чуть ли не всю номинацию «Лучшая роль второго плана»: все члены звездного состава картины в едином порыве договорились выдвигаться именно в этой категории.

И если качество актерской работы в «Суде над чикагской семеркой» вряд ли у кого-то вызывает вопросы, то сама подача Аароном Соркином этой знаковой истории с высокой долей вероятности еще вызовет не один спор.

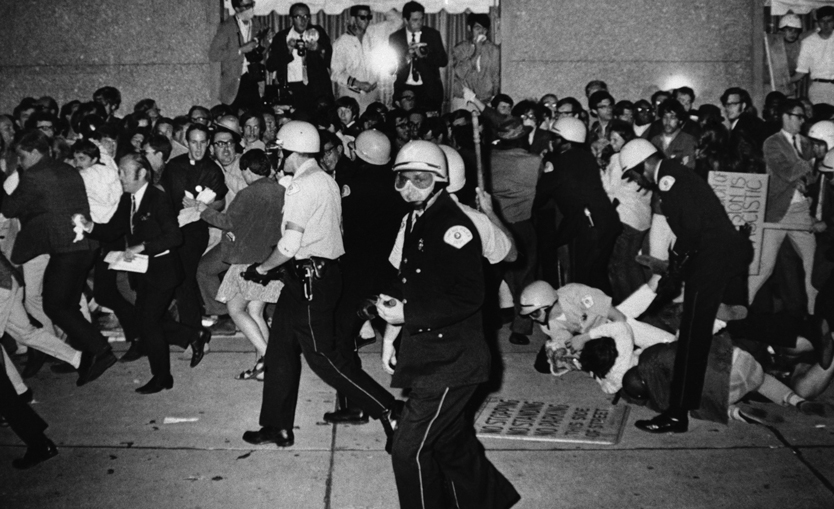

На первый взгляд, история относительно простая: в августе 1968 года в Чикаго во время съезда Демократической партии прошла серия протестов против войны во Вьетнаме и за все хорошее по версии йиппи, включая легализацию наркотиков, всеобщее разоружение, реформу образования и прочие приятные для молодых контркультурщиков вещи. Городские власти отказывались идти навстречу протестующим в вопросах согласования акций, обстановка накалялась и в итоге переросла в полноценные стычки с полицией и беспорядки.

Преследовать организаторов изначально никто не планировал, но новый президент Ричард Никсон решил продемонстрировать жесткую руку, и на скамье подсудимых оказались восемь человек: лидеры Йиппи Эбби Хоффман (Саша Барон Коэн) и Джерри Рубин (Джереми Стронг), президент студенческого движения «За демократичное общество» Том Хейден (Эдди Редмейн), активист движения Ренни Дейвис (Алекс Шарп), пацифист Дэвид Деллинджер (Джон Кэррол Линч), активисты Ли Вайнер и Джон Фройс и национальный председатель «Черных пантер» Бобби Сил (Яхья Абдул-Матин II).

William Yates / Zuma / TASS

Вайнера и Фройса к делу привязали только для того, чтобы показательно оправдать, Бобби Сила – наоборот, чтобы попугать зрителей и присяжных видом предводителя «Черных пантер». Никакого отношения к беспорядкам он не имел, и именно из-за Сила «восьмерка» в итоге вошла в историю как «семерка». После многочисленных резких высказываний с места, – Сила на практике лишили права на защиту, – судья распорядился приковать подсудимого к стулу и засунуть ему в рот кляп. В таком состоянии Бобби Сил провел несколько судебных заседаний, пока дикость ситуации не стала настолько очевидной, что судье пришлось выделить его дело в отдельное производство.

В эпоху Black Lives Matter другой режиссер мог бы разместить Сила в центре повествования, но, справедливости ради, сценарий к фильму Соркин писал еще в нулевых. И все же это показательный момент – издевательство, которое в реальности продолжалось несколько дней, у Соркина пресекается почти мгновенно и к тому же по инициативе прокурора (Джозеф Гордон-Левитт). Прокурор Ричард Шульц в фильме вообще показан исключительно положительно, он и подсудимым тайно сочувствует, и несправедливостью всего процесса шокирован, но, что делать, такая работа.

Собственная повестка Соркина всплывает и в выборе центрального персонажа. При том, что лучшие монологи достались Саше Барону Коэну, главным героем и единственным, кто в результате всей этой истории претерпевает какую-то трансформацию, оказывается Том Хейден. Хейден – демонстративно умеренный активист. В начале процесса он безуспешно призывает остальных подсудимых к смирению и компромиссному настрою. В середине – единственный машинально встает перед судьей, когда остальные решили демонстративно этого не делать. В какой-то момент герой Редмейна популярно разъяснит вечно укуренному Хоффману, что такие вот хиппари и дискредитируют прогрессивное движение на годы вперед. Надо, знаете ли, не свободную любовь пропагандировать, а выборы выигрывать.

Niko Tavernise / Netflix / Zuma / TASS

К концу фильма Хейден, впрочем, решится на Поступок. В качестве демарша он начнет зачитывать список имен погибших во Вьетнаме американских солдат, навлекая на себя гнев балансирующего на грани маразма ангажированного судьи (Фрэнк Ланджелла). Вот только и это неправда – в действительности же список имен зачитывал, что характерно, пацифист Деллинджер. Вот и выходит, что неизбежные творческие вольности, возникающие в исторических драмах, в данном конкретном случае все с общим уклоном: расизма поменьше, переживаний белых либералов побольше, а в ключевых сценах – благородный прокурор и колеблющийся «системный оппозиционер», выражаясь по-нашему.

Поэтому не стоит удивляться, что специфическая авторская манера Соркина теперь все чаще называется «тиками», даже в позитивных рецензиях. В атмосфере, где центрист считается почти что коллаборационистом, «Суд над чикагской семеркой» в своем излишнем стремлении к балансу воспринимается как провокация.

Вчера он пойман на сексизме, сегодня делает прокурора приличным человеком, а завтра может и мародерство осудить – а все более существенная часть аудитории Соркина такого не прощает.

И если раньше обида выросших на «Западном крыле» миллениалов сводилась к тому, что Аарон Соркин по собственной наивности кормил их сказочками о том, что пламенная речь и грамотные аргументы могут переломить ход выборов, то теперь он предстает в образе апологета системы, априори признанной порочной. Написанные Соркиным слова Хейдена о необходимости выигрывать выборы можно при желании истолковать как намек на то, что это не американский народ подвел демократов в 2016 году, а команда Хиллари Клинтон занималась чем-то не тем. Но по-настоящему до зубовного скрежета некоторых должно раздражать то, что, по гамбургскому счету, на стороне сценариста сама история.

Niko Tavernise / Netflix / Zuma / TASS

Позорный процесс над чикагской семеркой закончился беспрецедентными приговорами за неуважение к суду – но все они были отменены судом следующей инстанции. Судья вскоре лишился поста. Хейден сделал умеренно успешную политическую карьеру. Система, другими словами, сработала. «Огромное преимущество американцев состоит в том, что они могут себе позволить совершать поправимые ошибки», - писал в 1830-х годах Алексис де Токвиль. Эта фраза до сих пор наилучшим образом отражает и силу, и слабость американской демократии. Та же система, которая может привести к власти Трампа/Байдена/Никсона/Гувера (выберите наименее симпатичного), обеспечивает их непременный и относительно скорый уход. Президенты приходят и уходят, а система – остается. И тут уже все совсем наоборот: что американцу хорошо, то русскому – уж точно непривычно.