Проекты оценивали:

Ирина Мальвинская, продюсер Мяч.Медиа — медиа-проекта о социальном предпринимательстве, благотворительности, гражданских инициативах и деятельности отечественных НКО

Егор Ельчин, руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru

Надежда Грошева, редактор рубрики «Капитал» «Московских новостей», автор и ведущая шоу об инвестициях «Туземун» и телеграм-шоу «Ракета».

Денис Тимонин, ведущий архитектор решений на базе глубокого обучения в России и СНГ компании NVIDIA

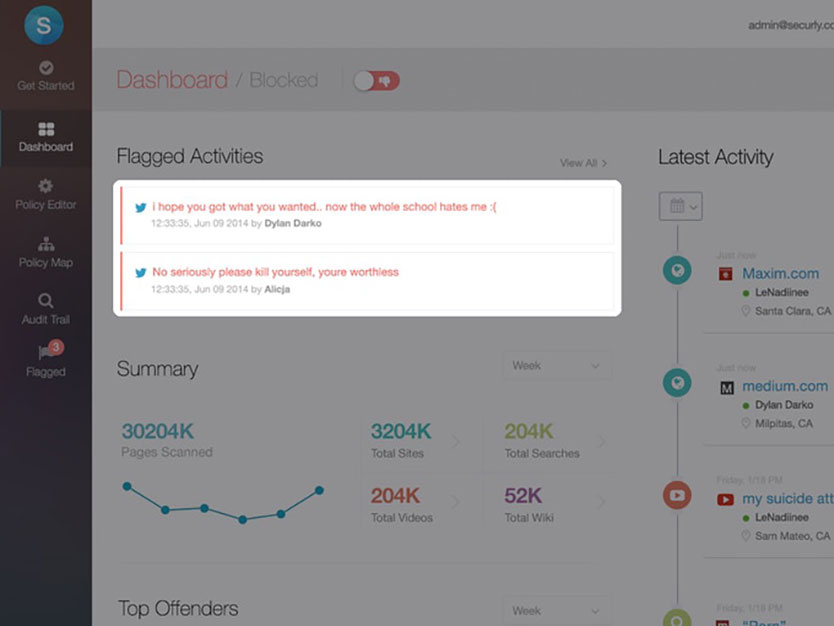

1. Securly, США. «Анти-синий кит»

Суть проекта: Облачный сервис, устанавливается на все девайсы в школе и отслеживает контент, который создают и потребляют ученики. Если детей буллят в школе, склоняют к самоубийству или оскорбляют в Сети, система срочно предупреждает учителей и родителей. Проект успешно запустился после краудфандинга.

Ирина Мальвинская, продюсер Мяч.Медиа: И «паблики самоубийц», и буллинг представляют для детей и подростков реальную опасность. Система вроде Securly действительно может стать инструментом для выявления угроз, но лучше, если она будет максимально автоматизированной: проверка школьного контента вручную — вещь сомнительная. При этом главное — понимать, что никакая программа не заменит внимания и бдительности родителей и учителей.

Егор Ельчин, руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru: Что-то из разряда «Роскомнадзор — детям». История понятная, наверняка полезная, но меня смущают два момента.

Во-первых, никакой приватности — у ребенка она тоже должна быть. Обладай мы технологиями, которые полностью обеспечат качественную работу приложения без человеческого мониторинга, возможно, было бы проще. Но сейчас это как будто интервенция в личное пространство.

Во-вторых, нужно работать с проблемой самого буллинга, а не с его проявлениями. Не будет возможности интернет-травли — будет травля офлайн. Какая хуже – вопрос.

Возможен ли такой проект на российском крауд-рынке? Приложения пока у нас собирают не так, чтобы хорошо, хотя тема безопасности детей может помочь сборам. Например Наташа Ремиш, автор проекта «Детям о важном», собрала на Planeta.ru больше 1,5 млн рублей на выпуск мультфильма о дружбе без условностей (другая этническая принадлежность – частая причина буллинга).

Надежда Грошева, редактор рубрики «Капитал» «Московских новостей»: Очень важное приложение: проблема буллинга в интернете масштабна и влияет на психическое здоровье подростков. Потенциально может быть многочисленная аудитория, а зарабатывать приложение может на рекламе или сервисах для родителей.

Технически, среди AI (Deep Learning) инструментов сейчас есть все необходимое, чтобы распознавать тревожные сигналы такого рода. При этом есть много уже обученных бесплатных русскоязычных нейросетей (от компаний SberBank, DeepPavlov) для обработки естественного языка, которые можно относительно недорого дообучить до нужных задач распознавания буллинга или оскорблений. Это сэкономит стартапу косты на старте. Главное — вопрос прайвеси и полноты доступа ко всем данным. Как стартап будет получать доступ ко всем перепискам на айфоне, платформе, которую Apple пропагандирует как приватную для владельца? Загадка.

Денис Тимонин

Ведущий архитектор решений на базе глубокого обучения компании NVIDIA

2. InFocus, Канада. «Инстаграм для клошаров»

Суть проекта: Создательницы стартапа закупили 45 одноразовых фотоаппаратов и раздали их бездомным на улицах Оттавы «в надежде разжечь в них профессиональную страсть и целеустремленность, помочь в самовыражении». Бездомных попросили поснимать город — как они его видят — и вернуть технику. Вернули около половины. Из готовых кадров девушки собрали благотворительную выставку, все средства от которой пошли на поддержку бездомных.

Ирина Мальвинская, продюсер Мяч.Медиа: Задумка любопытная, но слишком... «канадская», не наша. Есть очень много красивых историй о том, как бездомные вдруг обретают второе дыхание: их замечают, отмывают, они возвращаются к нормальной жизни, иногда даже становятся фотомоделями. Но это исключительные случаи, которые почти не влияют на решение проблемы в масштабе.

Думаю, в первую очередь нужно понять, как помочь тем, кого подкосили обстоятельства и кто активно желает все исправить. Остальным требуется что-то более действенное, чем возможность сделать несколько фотоснимков.

Егор Ельчин, руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru: Потрясающий проект во всех его проявлениях. От задумки до результатов в виде снимков и частично возвращенных камер. Социально, красиво, глубоко. Одним словом – искусство.

Идея способна собрать средства с помощью краудфандинга в любой части света. К тому же проекты, так или иначе связанные с фотографией, у нас представлены в большом количестве. Взять хотя бы самиздат Евгения Фельдмана «Свой» или проект Михаила Мордасова о столетних людях.

Одна из ведущих организаций помощи бездомным людям в России – «Ночлежка». Команда очень творчески подходит к своей работе, регулярно делает заметные перформансы, обращая внимание на проблему бездомности. Вполне допускаю, что они могли бы делать что-то подобное. У нас на Planeta.ru в прошлом году «Ночлежка» собрала больше 850 тысяч рублей на выпуск сборника рассказов «Дом», для которого ведущие российские писатели написали рассказы на тему дома, ставшую в 2020 особенно щемящей.

Надежда Грошева, редактор рубрики «Капитал» «Московских новостей»: Интересный проект, но в России вряд ли нашел бы отклик. Да и с финансовой составляющей было бы тяжело: проблема бездомности у массовой аудитории вызывает отторжение.

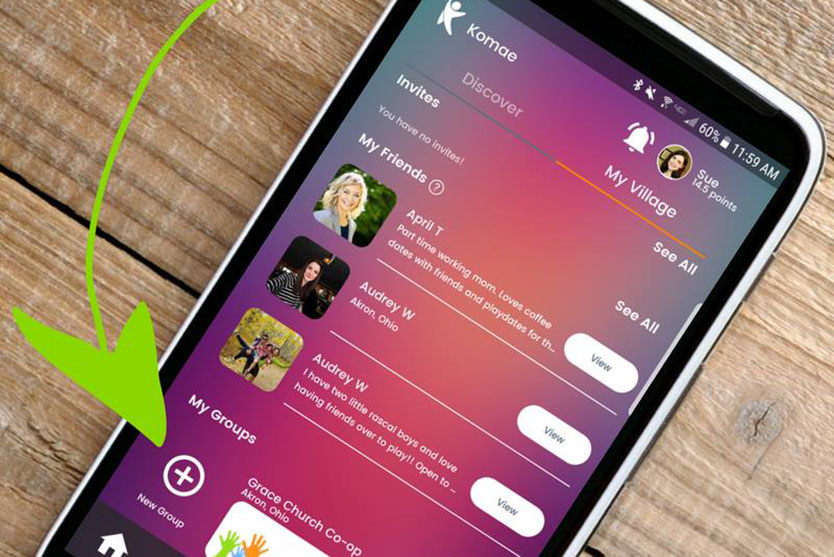

3. Komae App, США. «Фейсбук для поиска бебиситтеров»

Суть проекта: Социальная сеть для поиска бесплатных бебиситтеров среди друзей. Регистрируешься, добавляешь в друзья знакомых, выкидываешь заявку на помощь и ждешь, кто согласится бесплатно посидеть с твоим ребенком. Успешно запустился после краудфандинга.

Ирина Мальвинская, продюсер Мяч.Медиа: В нашей стране функцию бебиситтеров зачастую выполняют бабушки с дедушками или детские сады. Плюс российские мамы в целом кажутся намного более тревожными, чем западные, и неохотно оставляют детей с посторонними людьми.

Можно ли подобрать ключик к российской аудитории с учетом этой специфики – прогнозировать не берусь. Но с таким же успехом можно написать пост для друзей на Фейсбуке, может, кто-то и отзовется. Хотя я лично знаю примеры, когда родители, коллеги, друзья регулярно подменяют друг друга и дежурят с детьми — без всяких специальных приложений.

Егор Ельчин, руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru: На мой взгляд – чересчур узкопрофильное приложение. Но возможно, в этом и фишка: эпп отлично подойдет для небольших американских городов с высоким уровнем добрососедства.

Успех такого проекта в России возможен, но вряд ли с помощью краудфандинга. Напомню, цифровые продукты пока не особо востребованы в российском крауде.

Вижу это как «Яндекс.Няня» или типа того. Хотя у нас был проект по созданию приложения MOMMYS App — такая универсальная карта лояльности для мам. Описание было совсем небольшим, и мои коллеги даже попросили автора его расширить, но она заверила, что это исключительно внутренняя история, рассчитанная на участниц сообществ, которые понимают задумку. И она оказалась права, собрав 580 тысяч!

Надежда Грошева, редактор рубрики «Капитал» «Московских новостей»: Если приложение будет искать бесплатного бебиситтера среди знакомых, вряд ли его ждет финансовый успех: эту функцию легко выполняет любой мессенджер. А вот если станет полноценным приложением для рейтингования и выбора платного бебиситтера поблизости, шансов заработать больше.

4. КАКАХИ. «Чтобы следить за помидорами по блокчейну»

Суть проекта: Платформа на базе ИИ, которая позволяет удаленно собирать и анализировать данные об окружающей среде. Размещаешь камеру на солнечной батарее на поле или ферме — и анализируешь состояние растений по любым нужным параметрам: как быстро всходят ростки, как меняется цвет плодов и так далее. Важно: устройство позволяет фермерам сделать процесс производства прозрачным. Покупатель может проследить всю жизненную цепочку продукта от грядки до полки (в рамках принципа справедливой торговли). Проект успешно запустился после краудфандинга.

Егор Ельчин, руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru: Наглядный пример того, что в западном крауде люди могут поддержать идею только потому, что она очень странная и непонятная. Очень узкопрофильная история с малопонятным профитом для аудитории.

В таком виде она вряд ли выстрелила бы в России, но более классические фермерские проекты у нас любят. Для уставших от городской жизни людей в них есть какая-то романтика, ну и, разумеется, вкусные, натуральные вознаграждения.

Например, в прошлом году фермер Константин Токарев собрал деньги на развитие своей фермы под Саратовом. Значительную долю в успехе сыграло яркое видео Константина, многие пользователи говорили, что их дети смотрели его как мультик и просили включить еще раз – родителям ничего не оставалось, как поддержать проект.

Надежда Грошева, редактор рубрики «Капитал» «Московских новостей»: Прикладная идея, что может положительно отразиться на финансах. Все-таки это устройство в том числе для бизнеса (фермерского), а значит, есть платежеспособный спрос. Из рисков реализации — слишком сложный продукт. И если проект решит выйти на российский рынок, возможно, ему следует сменить название.

AI и нейросети активно входят в сферу сельского хозяйства. Появляются стартапы для анализа и обработки агрокультур с использованием камер, дронов, самоездящих сельхозмашин. Проблема в том, что на данный момент особо нет готовых алгоритмов или нейросетей, которые умели бы хорошо работать «из коробки» с многообразием агрокультур и большим количеством задач. Также есть проблема с датасетами для обучения таких нейросетей и алгоритмов компьютерного зрения: их не так много в открытом доступе, а данных нужно много. Так что аналогичной компании в России придется плотно засесть за рисерч и работу с данными, на что потребуются немалые инвестиции.

Денис Тимонин

Ведущий архитектор решений на базе глубокого обучения компании NVIDIA

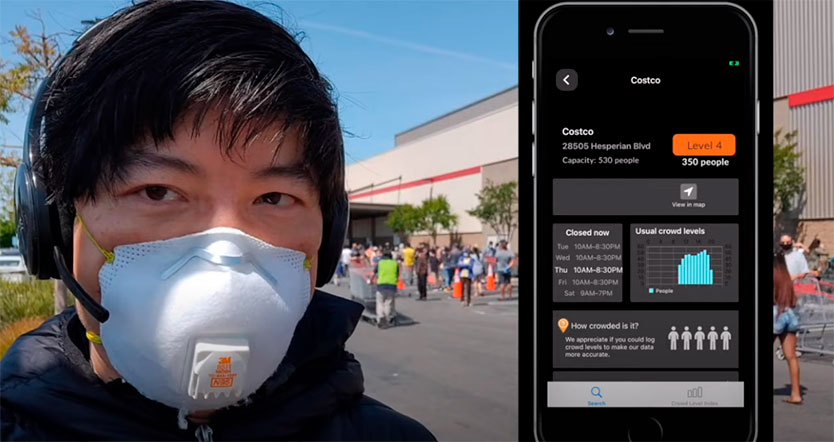

5. Crowd Alerts, США. «Яндекс.Пробки в пандемической реальности»

Суть проекта: Приложение в реальном времени собирает данные по загруженности публичных мест. Можно спланировать поездку так, чтобы избежать очередей и больших скоплений народа. Проект успешно запустился после краудфандинга.

Ирина Мальвинская, продюсер Мяч.Медиа: Идея напрашивалась — вопрос в ее своевременности. Есть ли смысл российским разработчикам сейчас браться за подобный проект? Пандемия рано или поздно пойдет на спад; нужно подумать, для каких еще утилитарных целей пригодится такой функционал.

Егор Ельчин, руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru: Начнем с того, что во время пандемии не должно быть загруженных публичных мест. Но здесь мы уповаем на социальную ответственность населения, а с этим не всегда все хорошо.

Выглядит как попытка создать что-то ради того, чтобы создать. Но аналогия с «Яндекс.Пробки» вполне уместна: можно выбрать маршрут прогулки, избегая скопления людей (а еще можно увидеть их издалека и обойти).

У нас в пандемию заходили проекты с более ощутимой пользой: например, по переводу медицинских материалов о Covid-19, по исследованию нового вируса, по производству защитных экранов для врачей.

Надежда Грошева, редактор рубрики «Капитал» «Московских новостей»: Сервис реализован, и это его большой плюс. С другой стороны, сведений о реальной загруженности тех или иных мест мало, а значит механизм сбора этих данных работает частично. Пока складывается впечатление, что спрос краткосрочный, но если приложением будет удобно пользоваться, данные о загруженности тех или иных мест пригодятся и после пандемии. Только в этом случае проект сможет полноценно самостоятельно зарабатывать.

Здесь можно использовать те же алгоритмы и подходы, что и в приложениях для анализа трафика машин: данные GPS из приложений, данные о погоде, данные с камер на улице и из торговых центров и прочее. Договорившись с провайдерами данных, можно быстро собрать первую версию продукта, так как сейчас в открытом доступе есть множество нейросетей, которые умеют детектировать и подсчитывать людей на видео. Очень важно не забыть про алгоритмы для предсказания загруженности через час-два, как сейчас делают приложения для автомобильных пробок. Люди хотят приехать не туда, где сейчас пусто, а туда, где не будет людей через какой-то промежуток времени.

Денис Тимонин

Ведущий архитектор решений на базе глубокого обучения компании NVIDIA

6. Medventure App. «Путеводитель для путешествующих по галактике медсестер»

Суть проекта: Социальное мобильное приложение для путешествующих медицинских работников. Важно: это не «медики, которые путешествуют». Имеется в виду специальный термин travel nurses: дипломированные медсестры и медбратья, которые ездят по миру и устраиваются туда, где в данный момент не хватает медицинских работников. Travel nurses получают новый опыт в различных больницах, прокачивают профсообщество — и получают надбавки и социальные бонусы за помощь в разгрузке системы здравоохранения.

В приложении-соцсети собраны данные по различным медицинским учреждениям с рейтингом, советы по трудоустройству, карта полезных мест и дружественных хостов на Airbnb. Проект успешно запустился после краудфандинга.

Ирина Мальвинская, продюсер Мяч.Медиа: Мне кажется, подобный формат хоть и вынужденно, но довольно успешно «обкатали» во время первой волны пандемии коронавируса. Медиков из регионов приглашали работать в «красную зону» больниц Москвы и Питера, когда в двух столицах попросту не хватало квалифицированного персонала. Если отбросить сантименты, то всем участникам этот опыт, как мне кажется, пошел на пользу: властям удалось привлечь рабочую силу, врачам из регионов – заработать и получить ценный опыт в борьбе с вирусом.

Главный вопрос — как перенести модель в наши реалии и избавить врачей от бюрократических вопросов, связанных с подобным временным трудоустройством.

Егор Ельчин, руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru: Отличный крауд-проект, благодаря которому большое количество людей в принципе может узнать о существовании феномена странствующих медработников, проникнуться им и оказать финансовую поддержку.

Надежда Грошева, редактор рубрики «Капитал» «Московских новостей»: Пандемия подняла много вопросов, связанных с работой медицинской отрасли. В том числе необходимость мобилизации квалифицированного персонала в каком-то регионе. Приложение — тот случай, когда проект и социально значимый, и может стать прибыльным.

Важная задача — выстроить устойчивую бизнес-модель. Компания может получать прибыль благодаря страховым компаниям, но это длительный процесс. На момент написания комментария сайт приложения не работал, что вызывает определенные опасения насчет полноценной работы проекта.