Что произошло с Киви

Центробанк 21 февраля 2024 года отозвал лицензию у Киви-банка, занимавшего 89-е место в банковской системе РФ по величине активов. Это первый подобный прецедент в России более чем за год.

При этом сам Киви-банк как оператор нескольких платежных систем занимал необычную позицию в российской финансовой системе. Во-первых, блокировка Qiwi — основного продукта банка — затронула сразу несколько отраслей, включая такси, игровую индустрию (Steam), банковские платежи (перебои, например, наблюдались у Райффайзенбанка, Газпромбанка, ОТП-банка). Во-вторых, решение ЦБ коснулось и рынка криптовалюты.

«Эта финансовая организация (Киви-банк) работала в нише, которая соединяла операции сугубо банковские и «неформальные», в том числе с криптовалютами», — отмечает директор Центра региональной политики Президентской академии Владимир Климанов. Для таких транзакций традиционно использовались кошельки Qiwi, не привязанные к банковским счетам.

Как Киви был связан с криптовалютой

Как отмечает Роман Некрасов, сооснователь ENCRY Foundation, для представителей криптоиндустрии блокировка Киви оказалось плохой новостью, но ожидаемой. Плохой, потому что участники криптосообщества использовали Киви-кошельки для того, чтобы продать или купить криптовалюту — провести так называемые крипто-фиатные операции (фиатными называются валюты, принятые в оффлайн-обращении — это рубль, доллар, евро и так далее).

Ожидаемой, потому что о противостоянии регуляторов и Киви речь шла уже давно. Как напоминает эксперт, многие считали платежную систему одним из главных шлюзов, через которые шли операции, связанные с даркнетом — говорили, что для них использовалась криптовалюта.

Однако, как отмечает Антон Торопцев, региональный директор CommEX по РФ и СНГ, Qiwi давно уже не являлся доминирующим каналом для покупки и продажи крипты в интернете. Скорее, это был один из способов, применяемых в P2P-торговле (речь идет о сделках, которые проходят напрямую между пользователями на специальных платформах).

Россияне стали массово интересоваться P2P-площадками на фоне выхода из России Visa и Mastercard. Платежные системы забрали у россиян возможность покупать крипту на биржах напрямую — со своих банковских карт. Ведь основная проблема в том, что популярные биржи зарегистрированы за границей. Поэтому прямая покупка или продажа крипты с карты российского банка подразумевала трансграничную операцию.

Роман Некрасовсооснователь ENCRY Foundation

Такие сделки позволяли проводить как раз карты Visa и Mastercard, но не пришедшая им на смену российская МИР. Как поясняет Некрасов, решением проблемы стали P2P-платформы: отдельные площадки, которые есть у каждой крупной криптобиржи. «В их стенах можно проводить сделки без посредников. То есть на платформе продавец и покупатель взаимодействуют друг с другом и могут рассчитываться по картам и платежным системам, которые работают в пределах РФ», — говорит эксперт.

Возвращаясь к проблемам Киви-банка, всерьез регулятор взялся за него летом 2023 года, когда запретил владельцам Qiwi-кошельков выводить из них более 1 тыс. рублей в месяц и снимать наличные. Однако именно это стало стимулом для пользователей присмотреться к криптовалюте: оставшись без возможности напрямую снять или перевести деньги, пользователи начали искать альтернативы.

Дело в том, что для многих покупка крипты с Киви-счета стала одним из немногих способов вывести зависшие там деньги. Таким образом проблемы компании подтолкнули многих россиян к погружению в криптоиндустрию.

Роман Некрасовсооснователь ENCRY Foundation

Как поясняет эксперт, чтобы снять деньги со счетов Киви, пользователи в том числе шли на те самые P2P-платформы. «Для привлечения внимания к своим объявлениям владельцы Киви-кошельков ставили завышенные цены на сделки. Например, при курсе $1 по 88 рублей владельцы кошельков Киви предлагали скупать долларовые стейблкоины, такие как Tether (то есть криптовалюту, стоимость которой привязана к курсу доллара в соотношении 1:1), по 95 рублей за монету».

Несмотря на все это, отмечает Некрасов, часть денег пользователям теперь вернуть, скорее всего, не удастся. «Сейчас на кошельках Киви зависло 4,4 млрд рублей. Их будут возвращать при предъявлении справки от сотового оператора. Можно предположить, что часть останется невостребованной по ряду причин, включая невозможность пройти идентификационные процедуры», — поясняет эксперт.

Напомним, Киви Центробанк обвиняет в том числе в том, что кошельки заводились на клиентов без их ведома — и те даже не знали о транзакциях, которые проводились от их имени.

Повлияет ли блокировка Киви на спрос на криптовалюту

С точки зрения экспертов, на эти же P2P-площадки теперь отправится еще один тип клиентов Киви — тех, кто пользовался платежной системой Contact для переводов денег за рубеж.

Антон Торопцев напоминает: за последние 2 года у пользователей из России осталось не так много вариантов для вывода средств за границу. Отключение крупных российских банков от SWIFT, отказ банков от ведения валютных счетов, сложности с банками-корреспондентами, не говоря уже об уходе из России Visa и Mastercard, — все это делает даже небольшие валютные переводы нетривиальной задачей. «Криптовалюта оказалась в этих условиях оптимальным решением», — подчеркивает эксперт.

Другое дело, что эффект от таких внешних факторов оказывается масштабным, но не долгосрочным. Так, в ENCRY Foundation подсчитали, что в первые 3 недели после 24 февраля объем обменных операций в биткоин-рубль и стейблкоин USDT (который считается самым распространенным) вырос в 3 раза. На бирже Garantex тогда зафиксировали рост сделок до пяти раз до 2 млрд рублей в день. После этого спрос откатился назад уже к маю — следующий всплеск наблюдался после начала мобилизации и также «отскочил» обратно. По словам Некрасова, к концу декабря 2022 года объем обменных операций с криптовалютой оказался всего на 20% выше, чем дофевральские показатели. То есть объемы хоть и упали по сравнению с пиком, но все равно увеличились, если смотреть общий тренд.

Уход с рынка Киви (вместе с Contact) также будет в каком-то смысле способствовать притоку новых пользователей на P2P-площадки. По словам Торопцева, на них теперь отправятся те россияне, которые эмигрировали за границу и которым нужен способ выводить российские рубли — зарплаты, деньги, которые они получают за сдачу квартир в аренду — или, наоборот, переводить средства в Россию: например, оплачивать ЖКХ или поддерживать престарелых родителей.

Так как потребность в трансграничных платежах у россиян никуда не исчезла, то эта категория пользователей будет искать новые методы передачи денежных средств за границу и в Россию. Но если раньше некоторые побаивались этого способа, то теперь они могут пересмотреть свое отношение к цифровым активам. Часть из них перейдет на криптовалюты, которые уже не первый год используются для этих целей.

Антон Торопцеврегиональный директор CommEX по РФ и СНГ

Что такое P2P-площадки и как их выбрать

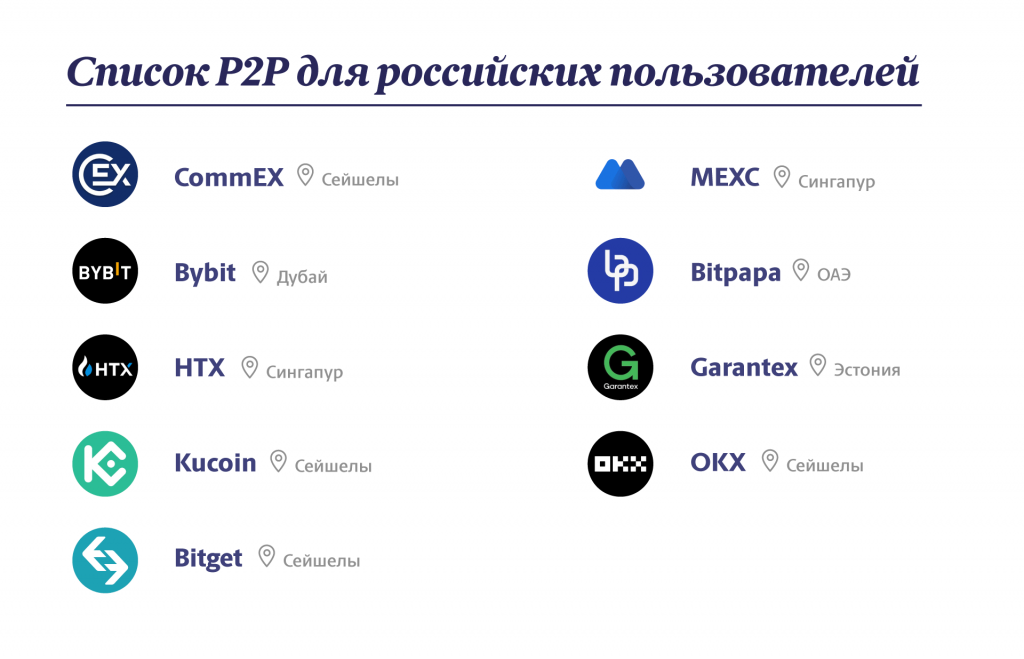

Новичкам в крипте эксперты советуют сначала разобраться в том, как все это работает. По словам Антона Торопцева из CommEX, понятно, что за последние 2 года список доступных для россиян P2P-платформ и криптобирж значительно сузился, но выбор все еще есть.

Криптобиржи

По словам эксперта, доверия заслуживают P2P-платформы, запущенные под эгидой какой-то крупной криптобиржи: они дорожат своей репутацией и прилагают усилия к тому, чтобы не допускать мошенничеств. Торопцев напоминает: сейчас на P2P-платформах, работающих с российскими пользователями, доступны следующие виды оплаты сделок: платежные системы ADVCash, Payeer, карты российских банков, СБП.

Некоторые криптобиржи позволяют пополнять биржевой баланс (не путать с P2P) с помощью российских рублей. Правда, как показывает практика, пользователи предпочитают покупать криптовалюты на P2P и уже с их помощью пополнять биржевой счет для торговли на спотовом или фьючерсном рынках.

Обменники/Кошельки

P2P-платформы есть у обменников и кошельков, например в криптокошельке Телеграм. Но, подчеркивает Некрасов, в отличие от бирж, на таких платформах может быть меньше ликвидности — другими словами, меньше денег. «То есть у пользователя могут возникнуть проблемы с проведением крупных операций. Поэтому тем, кто хочет получить гарантию безопасности без ограничений по объему сделок, стоит обратить внимание на P2P-платформы крупных бирж, таких как HTX и Bybit», — рекомендует эксперт.

Особенности торговли на P2P-площадке

Как правило, за операции на P2P не взимают комиссию. Это главный плюс. Среди минусов можно отметить небольшой выбор монет. Как правило, на P2P-платформах можно купить/продать только самые капитализированные монеты, такие как биткоин, Ethereum, Tether.

Роман Некрасовсооснователь ENCRY Foundation

Он также призывает при выборе объявления на P2P-площадке обращать внимание на рейтинг продавца и количество сделок, которые он успешно провел. Понятно, что чем выше показатели, тем лучше. «Никогда не соглашайтесь переходить в мессенджеры для общения с продавцом. Всегда проверяйте поступление средств перед тем, как закрыть сделку», — подчеркивает Некрасов.

На этих площадках россияне могут заплатить за крипту с помощью рублей (за исключением ОКХ).

Среди минусов, помимо рисков связаться с непроверенным продавцом, есть еще и санкционный. Так, главная фишка платформы Garantex в ее партнерских офисах-обменниках (около 30 по всей России). В них можно приобрести или продать криптовалюту за наличные. Проблема только в том, что из-за санкций монеты, которые побывали в кошельках Garantex, могут рассматриваться другими криптобиржами как токсичные (а это, в свою очередь, может грозить блокировкой счета на той же Binance).

Среди тех, кто санкций не боится и отказался уходить с российского рынка, — азиатские криптобиржи или площадки, зарегистрированные в Дубае. Для них, по словам Антона Торопцева, российский рынок является одним из значимых, если не приоритетных, и они всеми силами стараются сохранить статус-кво в текущих условиях.

После ухода Binance многие из этих бирж, наоборот, усилили работу на российском рынке, что видно по появлению рекламно-информационных материалов в русскоязычных медиа о криптовалютах. При этом они стараются не афишировать свое присутствие в России в англоязычных медиа. Некоторые прибегают к забавным уловкам — шифруют названия подсанкционных банков в списке доступных методов оплаты на своих P2P-площадках. Так, в списке появляются «зеленый банк», «желтый банк», «красный банк».

Антон Торопцев региональный директор CommEX по РФ и СНГ

Как борется Центробанк с криптовалютой?

В целом подсчитать то, насколько на самом деле растет спрос на криптовалюту среди россиян не так просто. Например, как напоминает Роман Некрасов, выход одной из основных мировых криптобирж Binance из РФ спровоцировал передел ее доли на рынке. «Часть юзеров перешла на биржи, часть ушла в обменники. Это усложнило оценку объемов операций, которые проводят россияне с криптой», — говорит эксперт.

Однако есть косвенные признаки, которые говорят о росте интереса к крипте среди российских пользователей. И среди них — политика регулятора. Так, ЦБ официально

Тут возникает проблема: у ЦБ нет четкого плана урегулирования рынка. Ситуацию усложняет отсутствие альтернатив и сложности с реализацией запрета децентрализованных технологий. Есть риски «упасть в лужу», как в случае с попытками заблокировать Телеграм в РФ.

Роман Некрасов сооснователь ENCRY Foundation

Пока ЦБ думает, как справиться с этой задачей, на рынке наблюдают рост сделок в стейблкоинах как со стороны бизнеса, так и со стороны физлиц. Последние, по словам Некрасова, например, с помощью криптовалют переводят суммы, превышающие валютные лимиты ($10 тыс.).

Таким образом, рост спроса на криптовалюту среди россиян, помимо очередного скачка стоимости биткоина (подробнее можно почитать здесь) и перспективы заработать на криптовалюте, стимулируют и внешние факторы. Чем меньше у российских пользователей остается способов проводить трансграничные платежи, тем больше шансов, что прогноз регулятора сбудется — и криптовалюта станет его проблемой из-за выросшей популярности.