Античность

Первым опытом применения международных санкций принято считать Мегарскую псефизму 433 года — запрет купцам из древнегреческого полиса Мегара пользоваться портами Аттики. Автором этого запрета был легендарный Перикл — отец афинской демократии, а поводом стало укрывательство мегарцами бежавших из Афин рабов и другие формальные предлоги, за которыми, по мнению большинства исследователей, стояли более сложные политические мотивы — маховик Пелопоннесской войны уже был раскручен.

Сейчас уже не так просто понять: санкции ли против мегарцев спровоцировали войну между Афинами и Спартой или, наоборот, они были лишь эпизодом неизбежного противостояния. Но в любом случае эта мера быстро доказала свою эффективность: экономика Мегары стала приходить в упадок, морская блокада поставила регион на грань голода. Тут же выяснилось еще одно важное свойство санкций — они неизбежно затрагивают больше объектов, чем изначально задумывалось. Решительных военных действий потребовали уже коринфяне. Противостояние афинской демократии и спартанской олигархии втянуло в конфликт всю Грецию.

После многолетнего противостояния Афины сдались — могущественная Персидская империя, союзная Спарте, своей помощью сделала санкции несущественными.

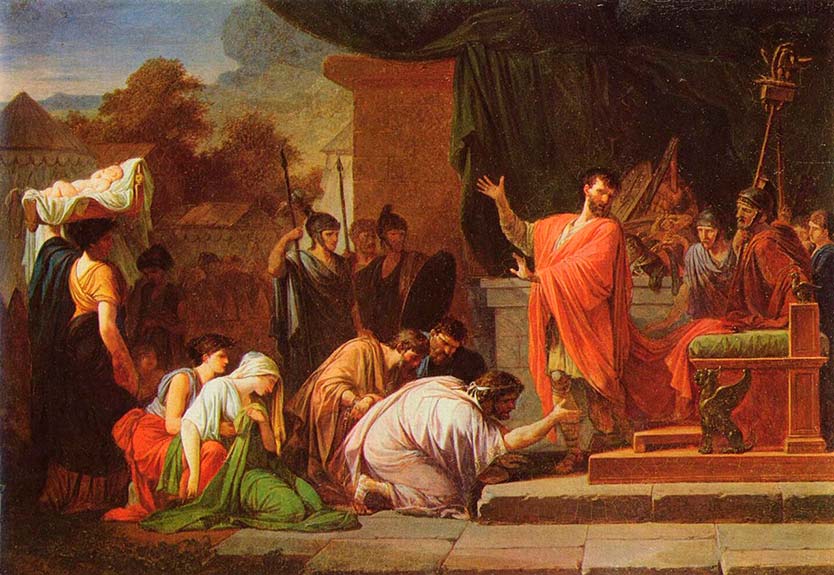

Характерные эпизоды наложения санкций демонстрирует нам Третья Македонская война (171–168 годы до н.э.). Суть ее сводилась к борьбе ряда греческих полисов против экспансии Рима. Зачинщиками противостояния были македонский царь Филипп и его сын Персей, пытавшиеся склонить к борьбе греческие демократии, Балканы и даже сирийцев.

Дипломатические интриги и некоторые военные успехи не помогли македонцам: поражение в битве при Пидне положило конец македонской монархии, государство расчленили на четыре «республики» и подвергли тяжелейшим санкциям: запретили иметь собственную армию, наложили дань, равную половине налога, прежде платимого царям, запретили даже жениться и покупать недвижимость вне свой республики. Схожие санкции наложили и на союзную Македонии Иллирию, а жителей Эпирского союза римляне вообще распродали в рабство.

Самое любопытное — Римский сенат наложил санкции и на своих союзников. Родос, выступавший на стороне римлян, но пытавшийся стать посредником в конфликте, был лишен владений на Балканском полуострове и контроля над островом Делос, где находился торговый порт со свободным статусом. Новый рынок — в основном рабов, поставляемых пиратами, — подорвал экономическое влияние Родоса. Родос был вынужден заключить с Римом договор, обязывавший иметь с ним общих друзей и врагов.

Схожей участи подверглось и Пергамское царство, чей царь Эвмен Второй был наиболее яростным противником Македонии: римляне заставили его признать автономию враждебного племени галатов. Очевидно, Рим не желал усиления других держав — и чувствовал себя достаточно сильным, чтобы не дорожить старыми союзниками. Эта санкция в итоге привела к поглощению Пергама Римом и соседними государствами.

Средние века

В средневековье санкции становятся настолько популярной мерой, что у них даже появляется название — репрессалии. Механизм репрессалий, как правило, сводился к тому, что феодал разрешал своим вассалам захватывать имущество подданных враждебного государства или государства, покрывающего обидчика.

Типичный пример: в январе 1441 года в Генуе некий купец из довольно влиятельного клана Дориа обратился в суд Генуи иском. Он просил о репрессалии против господина византийского императора и всех его подданных и их имущества на сумму в 800 дукатов плюс 100 дукатов судебных расходов.

Фото: Oliver Gerhard / imageBROKER / Globallookpress

Дело в том, что незадолго до этого упомянутый император конфисковал в свою казну вышеозначенную сумму из денег Дориа — как возмещение убытков, которые генуэзцы нанесли престолу Византии. В феврале 1442 года Дориа получил право репрессалий против византийцев и дальше уже мог добывать утраченные средства, полагаясь на свою ловкость и предприимчивость. Как видим, государства решали политические задачи руками своих подданных. Понятно, что это не могло не привести к появлению целого класса профессиональных взыскателей санкционных средств — проще говоря, пиратов.

Уже с середины XIII века генуэзцы инвестировали средства в корсаров, которые имели схожий с купцами социальный статус. В Генуе была организована полугосударственная компания, деятельность которой сводилась к захвату венецианских торговых судов. Сохранился и нотариальный акт 1274 года о создании санкционированного государством общества по принципам и правилам торговой ассоциации для ведения корсарской войны против Карла Анжуйского. Черное море (понт Эвксинский) было под полным контролем генуэзских эскадр — стоило там оказаться венецианскому кораблю, как его содержимое изымалось в пользу вышеупомянутого общества.

Разумеется, пиратство не всегда было инструментом санкций — часто корсары грабили всех подряд, включая собственных соотечественников. В связи с этим в 1401 и 1441 годах в Генуе были приняты статуты, регламентирующие каперство и предусматривающие наказания за пиратство без санкции государства. Но одновременно в законах было закреплено официальное право корсаров грабить византийские и венецианские суда.

Хотя эти порядки кажутся сегодня чем-то экзотичным, по смыслу они мало отличаются от современных запретов на торговлю и конфискацию товаров враждебных государств.

Новое время

Несмотря на развитие науки, даже в XVIII веке мореходство оставалось главным в международной торговле. А следовательно, международные санкции, которыми оперировали просвещенные государственные мужи Нового времени, подозрительно часто означали государственный патент на старый добрый абордаж. В 1763 году британский парламент принял закон, согласно которому лишь английские суда могли ввозить и вывозить товары из английских колоний. Это вело к сильному удорожанию товаров из-за пошлин — ответным шагом американцев стало «бостонское чаепитие», когда британские товары были скинуты в воду.

Фото: Wikimedia

Англия не придумала ничего лучше наложения новых санкций — на бостонский порт. В конфликт оказались втянуты Франция и Испания, которых англичане тоже попытались подвергнуть портовой блокаде, и даже Россия. Обезумевший Георг III просил Екатерину II поддержать санкции, включившись в торговую войну и просто в войну. Как известно, это не возымело успеха, более того, 28 февраля 1780 года Россия издала Декларацию о вооруженном нейтралитете, где отвергалась идея блокады и провозглашалась свобода торговли. В итоге эти события вылились в Американскую революцию, она же Война за независимость, и в образование США.

Знаменитая Континентальная блокада Наполеона (21 ноября 1806 года) изначально содержала запрет подвластным или союзным наполеоновской империи государствам на торговые, почтовые и прочие связи с Британией. Любое английское судно подлежало конфискации. Позже Наполеон издал «миланские декреты», где уже недвусмысленно предписывалось брать их на абордаж. (Тильзитский договор в числе прочих обязывал к этим мерам и Россию). Мануфактурные товары из Англии вообще требовалось сжигать. Англия, понятное дело, платила той же монетой — как принято говорить сегодня, «симметричными мерами».

Начало XX века

Концепция санкций изменилась в XX веке: на смену морским империям пришли международные коалиции и организации.

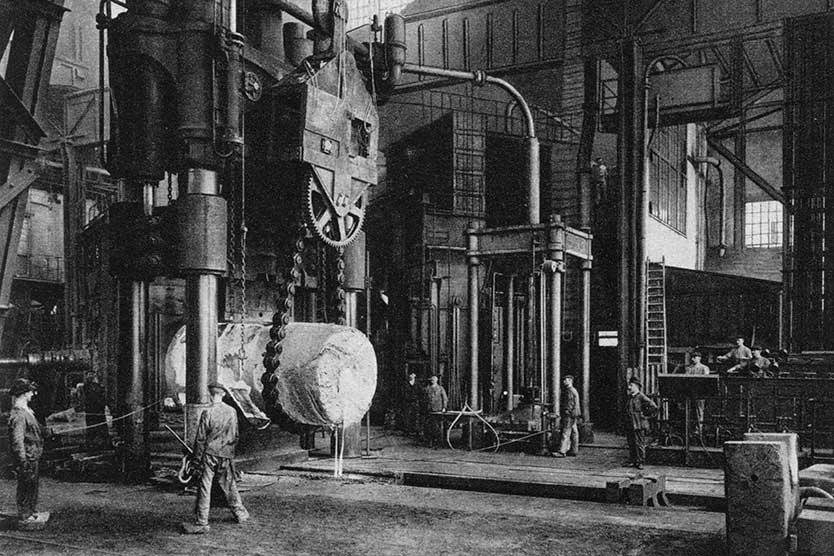

Унизительные санкции, наложенные на Германию после Первой мировой войны, принимались в добавок к уже существующим санкциям — к морской блокаде со стороны Великобритании. Согласно Версальскому мирному договору от 28 июня 1918 года, Германия должна была отдать победителям 269 млрд золотых марок и 90% своего торгового флота, 80% запасов железной руды, почти треть запасов каменного угля, 40% всех доменных печей, больше 15% сельскохозяйственных угодий.

Фото: Globallookpress

Выплата репараций продолжалась до 1931 года — и тут обнаружилось, что санкции привели к последствиям, обратным желаемым. Вместо демилитаризации Германия стала на военные рельсы, вместо вхождения в мирную семью европейских народов — вооружилась идеологией расового превосходства и «жизненного пространства». Попытка остановить эти процессы привела к выходу Германии из Лиги Наций. Дальнейшее — общеизвестно.

*Как санкционные механизмы развивались и действовали на протяжении ХХ и XXI веков, расскажем в следующей части.